|

| 그래픽=최은지기자 jji1224@yeongnam.com |

P2P(Peer to Peer·개인 간 거래) 대출에 경고등이 켜졌다.

P2P 대출은 금융기관을 거치지 않고, 인터넷·모바일 등 온라인 플랫폼을 통해 개인 간 필요자금을 대출하는 것이다. 투자자들은 은행 이자보다 수익률이 높아 P2P대출시장을 새로운 투자처로 인식한다. 자영업자나 소상공인들은 비교적 저금리로 목돈을 마련할 수 있어 관심을 가졌다. 이에 일각에선 P2P대출을 ‘대안금융’이자 대표적인 핀테크(금융+IT기술) 서비스로 높이 평가하기도 했다.

하지만 대출잔액(미상환 대출액) 중 프로젝트 파이낸싱(PF)과 부동산 담보대출의 비중이 전체 대출의 65%이나 돼 향후 부동산 경기 악화시 업체 부실의 뇌관이 될 가능성이 큰 상황이다.

그 징후는 최근 금융당국이 공표한 점검 결과에서 알 수 있다. P2P업체 일부가 부적절한 방법으로 투자자를 모으거나 투자금을 관리하고 있다는 정황이 드러난 것. P2P대출시장을 이용하는 투자자나 차입자들은 각별히 주의할 필요가 있다.

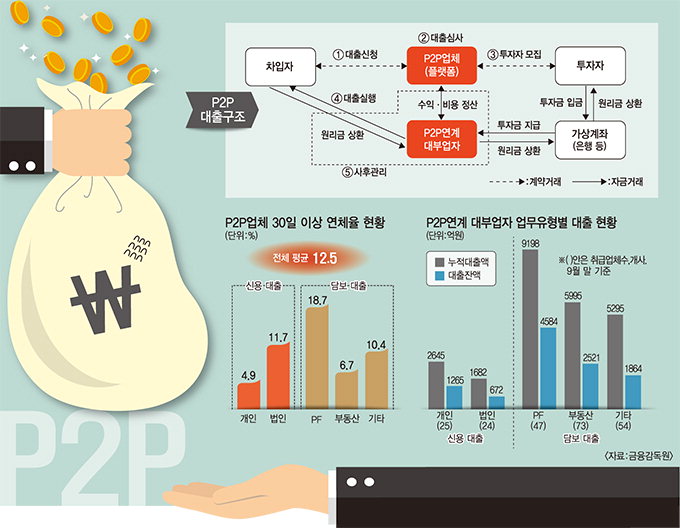

◆P2P대출 시장구조

P2P대출은 투자자가 P2P 플랫폼과 계약을 맺고 투자금을 내면, 해당 P2P 플랫폼이 이 돈을 연계 대부업체에 출자 등의 방식으로 넘기는 것이다. 표면적으론 P2P연계 대부업체가 돈을 빌려준다.

P2P대출시장의 참여자는 P2P업체, P2P연계 대부업체, 투자자, 차입자로 나뉜다. P2P업체는 투자자와 차입자 간 금융거래를 중개하는 인터넷 플랫폼 기능을 한다.

돈이 필요한 사람이 플랫폼에 대출금액·사용처 등을 올리면 불특정 다수(투자자)가 돈을 빌려주고 이자를 받는 구조다.

국내 유일한 P2P금융 전문연구회사인 크라우드연구소에 따르면 지난 9월말 현재 205개의 P2P업체가 영업 중이다. 금융감독원은 P2P연계 대부업체는 실제 대부분 P2P업체의 자회사로, 사실상 ‘페이퍼컴퍼니’로 판단한다. 연계 대부업체와 P2P업체(플랫폼)의 임직원이 대부분 겸직하고 사업장을 공유하고 있다는 것.

하지만 금융당국의 관리·감독(검사권한)은 P2P연계 대부업체만 받고 있다. 지난 3월 대부업법 시행령 개정으로 금융위원회 등록제로 바뀐 게 제도권으로 편입된 계기다. 반면 P2P업체는 여전히 비금융기관(통신판매업체)로 분류돼 있어 관리 사각지대에 놓여있다.

국내 P2P대출은 2006년 일부 업체가 자생적으로 영업을 시작하면서 성장했다. 2015년 이후엔 핀테크 산업으로 주목받으며 투자와 대출규모가 급속히 증가하기 시작했다.

금융감독원 자료를 보면 지난 9월말 현재 금융당국에 등록된 P2P연계 대부업체는 193개사다. 금융당국 등록이 의무화된 지난 3월 P2P연계 대부업체는 104개이던 것이 5월엔 178개, 9월엔 193개까지 늘어난 것이다. 전체 누적 대출액은 4조3천억원이며, 대출잔액(미상환 대출금)은 1조7천억원 수준이다.

누적대출액이 1천억원 이상인 대형 업체는 12개사이며, 이들의 대출총액은 2조4천억원으로 전체 대출규모의 56.3%를 차지한다. 반면, 누적 대출금액이 30억원에 미달되는 영세업체는 100개사에 달한다. 대출잔액 규모도 12개 대형사에 편중(61.7%)돼 있고, 업체의 과반인 123개사는 30억원 미만이다.

대출금리는 신용도와 담보별로 다양하지만 평균금리는 12~16%로 중금리 구간을 형성하고 있다. 플랫폼 이용 수수료는 대부분 차입자로부터 대출기간과 무관하게 대출건별로 평균 3.6%다.

◆PF·부동산 담보대출 편중과 부실 대출심사의 폐해

나름 중금리 대출로 금융 소외계층의 금융접근성을 높여준다는 평가를 받아온 P2P대출이 최근 뭇매를 맞고 있다.

금감원이 지난 3월부터 6개월간 실태를 점검한 결과, P2P연계 대부업체 178개사 중 20개사에서 사기·횡령혐의가 포착된 것. 피해자는 수만명이고, 피해금액은 최소 1천억원 이상으로 추산됐다. 금감원은 이들 업체에 대해 검찰 또는 경찰에 수사를 의뢰한 상태다.

내용을 들여다보면 가관이다. 특히 PF·부동산 담보대출 등에서 다양한 문제점이 발견됐다. 한 대출업체는 도로와 전혀 연결되지 않은 맹지(盲地)에 있는 PF사업장을 유망 투자처로 둔갑시켜 투자자를 모집하다 덜미를 잡혔다. 장기 PF사업인데도 투자자 모집이 쉽도록 단기로 쪼개 재모집하는 이른바 ‘대출 돌려막기형 상품’을 운용하는 업체도 발각됐다.

일부 업체는 보유하지도 않은 부동산 담보권과 태양광 사업권을 갖고 있는 것처럼 자사 홈페이지에 허위공시하거나, 부실화된 부동산 담보채권을 투자자에게 제대로 알리지 않고 안전자산으로 분류한 후 금융상품에 담보로 편입시키기도 했다. 특정상품에 담보로 제공된 ‘원리금수취권’을 다른 상품에 이중담보로 설정, 투자금 100억원 이상을 추가로 모집한 업체도 있었다.

건설업자나 분양대행업자, 기획부동산업자 등은 P2P업체를 직접 설립하거나 공모해 특정 업체나 지인 회사에 대출을 몰아줬다. 심지어 특정 차주에게 과도하게 대출을 해주다가 해당 차주가 그 돈을 다른 곳에 유용한 것을 알면서도 돈을 떼일까봐 추가로 대출을 해주는 웃지못할 상황도 벌어졌다.

문제는 PF 담보대출 비중이 전체 대출의 42%를 차지하는 데다 PF 연체율(30일 이상)은 18.7%에 달한다는 점이다. 이는 P2P 대출 평균 연체율(12.5%)을 크게 웃도는 것이다. 90일 이상 장기연체율도 12.1%에 달해 PF대출에 대한 부실을 우려하는 목소리가 크다. 부동산담보대출 비중 또한 23.1%나 된다. 이들 담보대출에 대한 쏠림 심화현상은 결국 향후 부동산 경기침체시 동반 부실로 이어지게 하는 ‘뇌관’이 될 수 있다.

금감원은 향후 P2P대출 가이드라인 개정 및 법제화를 추진 중이다.

현재 검토 중인 제도 개선안은 △투자자가 P2P상품의 위험요소를 평가한 후 투자여부를 결정할 수 있는 공시 강화 △투자금·상환금 등 자금의 분리보관 강화 △고위험 상품운용에 대한 통제방안 마련 △특수관계인 등에 대한 대출제한 △연체대출 사후관리 및 청산대책 마련 등이다.

최수경기자 justone@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[인터뷰] 서도소리 그 낯선 울림에 빠지다… 대구 유일 서도소리꾼 김단희](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202504/news-m.v1.20250403.a1489db9799e483d90c036e2770419b6_P1.jpg)