|

|

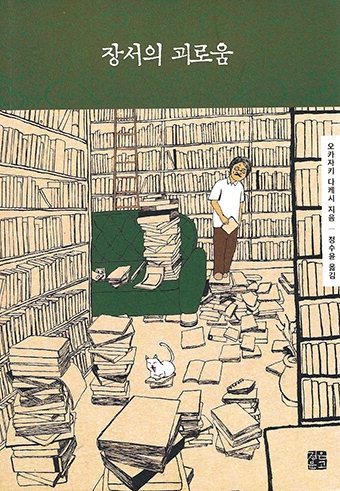

| 오카자키 다케시가 쓴 ‘장서의 괴로움’ |

지난 글에 이어서 이번에도 책 이야기다. 근래 대중문화가 보여주는 흐름 가운데 책이 묘하게 얽히는 부분이 있으니, 집에 책을 어떻게 둘 것인가에 관한 반응이다. 어떤 책을 딱 꼬집어서 문화를 이야기하는 것이 아니라면 이건 뜬금없는 주제로 비칠 수도 있겠다. 우선 종이책과 전자책의 점유율을 따졌던 전편을 못 읽은 독자도 많을 것 같다. 앞선 내용을 다시 요약하면 이렇다. 우리는 이 시대가 종이책을 보는 이들 만큼 전자책을 읽는 사람의 수도 늘고 있으며, 어쩌면 이제 대세가 전자책 쪽으로 바뀌었을 거라고 생각한다. 그런데 우리가 가진 막연한 생각과 달리 지금 세계 출판시장에서는 종이책 판매 비율이 다시 커지고 있다. 이건 뭘 뜻하는가. 사람들이 종이의 종말 같은 거창한 선언을 하거나 말거나 종이 위 활자가 가진 매력이 있다. 글을 쓰고 있는 나조차도 최신의 물건들을 갖고 전자책을 즐겨 본다. 전자책을 읽는 이유 중 가장 큰 게 집에 책이 쌓이는 걱정을 줄인다는 것이다. 그래서 이제 책 버리기 프로젝트를 소개한다.

모든 것이 차고 넘치는 이 시대에, 우리가 산 물건은 많아지는데 놔둘 공간은 그대로다. 고로 어떻게 짐을 줄여야 되는지 삶의 방향이 정해진다. 요 몇 년에 걸쳐서 홀가분하게 사는 삶의 동경이 점점 늘고 있다. 미니멀리즘이라고 이름 붙여진 유행은 누가 많이 버리느냐는 경쟁까지 붙은 기세다. 이런 유행에 내가 빠질 수 없다. 내게 있어서 늘어나는 책들은 한때 뿌듯함을 주는 자산이었지만 언젠가부터 골칫덩어리가 되기 시작했다.

우리 집에 처음 온 손님들은 대부분 놀란다. 무슨 책이 이렇게 많은지 감탄하고, 책을 다 읽었는지 묻는다. 여기에 나는 책 욕심으로 괜한 낭비만 일삼는다고 겸손해 했다. 그러다가 이제는 짓궂은 맘으로 당신 앞의 이 광경은 여러 군데 흩어져 있는 내 라이브러리의 일부이며, 다 읽기 위해서 한 번에 두 권 이상 사는 일이 없다고 너스레를 떤다. 지금껏 안 버리고 모아뒀던 책 권수를 정확히 알 순 없지만, 분명한 건 1만5천권은 넘는다. 방 네 개짜리 아파트로 이사온 다음 서재를 두 개 뒀지만 책은 점점 불어나 문턱을 넘어 거실과 침실에 현관, 화장실, 베란다까지 차고 넘쳤다. 급한 대로 책장을 도서관처럼 겹으로 맞춰 놓기도 했으나 내 삶의 질은 점점 떨어졌다. 오래된 책 탓인지 진드기 알레르기가 가려움증, 천식 등을 가져왔다. 침대 머리 맡에 쌓아둔 소설책이 무너져 횡사할 뻔한 일은 남들은 다 웃지만 내겐 끔찍한 경험이다.

하지만 이 모든 일을 합친 것보다 더 절망스러운 사실은 지금까지 내가 책 사재기에 탕진한 시간과 돈과 관심에 비해 뽑아낸 결과물이 너무 보잘것없다는 점이다. 투입 대비 산출의 효율성이 이토록 떨어지는 일을 한마디로 표현할 수 있다. ‘인생낭비’. 난 이따금씩 이런저런 잡문에서 대책 없는 책 낭비에 관해 고백하긴 했지만 애당초 스케일도 나와 달랐으며, 자기성찰적인 이야기를 책으로 멋지게 풀어낸 사람 한 명이 일본에 있다. 오카자키 다케시란 선배다. 그가 쓴 책 가운데 ‘장서의 괴로움’을 보면 책더미로 인해 내가 겪었던 사건사고의 몇 배나 되는 일들이 적혀 있다. 책의 각 장과 절에 붙인 제목이 내 심정을 잘 말해준다. ‘책이 집을 파괴한다’ ‘팔아버린 다음 날, 또 샀다’ ‘멀쩡한 인생을 내팽개친 사람’ ‘집에 불이 날까 늘 노심초사’.

내 저장강박증의 산물인 1만5천여권

서재 2개도 모자라 아파트 차고 넘쳐

한때 자산이 언젠가부터 골칫덩어리

비명횡사 위험에 천식 등 삶의 질 ‘뚝’

올초 이사 계기 ‘미니멀리즘’ 첫걸음

50여일 간 종이상자 100개 분량 처분

채움의 만족만큼 비움의 후련함 경험

하지만 그 와중에도 새 책들 入城 여전

정신의학에서는 어떤 물건에 도가 넘는 소유욕이나 집착을 보이는 이상증세를 저장장애라고 부른다. 곧잘 수집이나 투자라는 명목으로 스스로를 합리화시키며 악화되는 이 병은 물건을 사람처럼 의인화하기도 한다. 또 자기 딴에는 질서 있게 컬렉션을 갖춘다고 하지만 남들이 볼 때엔 그저 잡동사니로 비쳐질 때 저장장애는 다른 사람의 조언을 들어야 되는 수준에 닿은 거다. 지나친 수집벽은 일종의 대리만족이다. 가령 옷이나 장신구에 대한 집착은 아름다움이, 책 욕심은 지식이 모자라기 때문에 보충하려는 자기위안이 아닐까. 어떤 책을 사서 책장에 꽂아놓은 것만으로 책에 담긴 지식을 다 얻은 것처럼 느끼는 착각은 지적 허영 이상도 이하도 아니다.

|

아무튼 지금 나는 채움의 만족감만큼 비움의 후련함도 경험하고 있다. 뭔가를 덜어낸 뒤에 느끼는 충만감이라는 역설적 효용은 우리 사회에서 불고 있는 미니멀리즘 열풍의 동력이다. 못되게 보자면 그것은 금욕적인 태도나 운동이 절대로 아니다. 대중문화 속에 자리 잡고 있는 미니멀한 살림살이는 이미 많이 가지고 있는 사람들이 누리는 허세에 가깝다. 미니멀리스트들을 찬양하는 문화는 상당 부분 일본에서 건너왔다. 도미니크 로로가 큰 몫을 맡았고, 그 또한 내가 보기에는 같은 나라의 디자이너 하라 겐야의 관점을 많이 따랐다. 겐야의 철학이란 것도 실은 19세기 영국의 사상가 윌리엄 모리스와 존 러스킨 두 사람의 예술론에 뿌리를 두었다. 고작(!) 모리스와 러스킨에게서 시작된 지적 기원은 얄팍함을 피할 수 없다. 이런 문화는 또 다른 과소비를 낳는다. 책 버리기 같이 일견에 우아해 보이지만 궁상맞은 분야 이외에도 최소한도의 소유는 앞으로도 내가 할 말이 많은 주제다. 하지만 내가 참으로 깔끔함을 구현하고 싶다면 적당한 시점에서 연재도 끝맺음하는 게 옳을 것 같다. 주변의 책은 말끔히 치웠더라도, 한편으로 내가 흔적을 남긴 허튼 생각은 어떻게 쓸어 담을 건가. 활자로 찍힌 것들은 시간이 흘러 부스러진다 치더라도, 인터넷에 떠도는 나머지 것들은 어떻게 거두어들일지 좀 더 고민해 보자.

P&B 아트센터 아트디렉터

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[뉴스와이]4월17일 간추린 뉴스](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240416001852189_1.jpg)